更新日:2024.09.04 公開日:2023.09.01 加湿器の選び方・使い方

業務用加湿器の種類や選び方

目次

業務用加湿器とは?

業務用加湿器とは、広い空間を加湿する装置で、適切な湿度を保つために使用されます。オフィス・病院・福祉施設・工場・教育施設・店舗・美術館など、さまざまな環境で利用されています。多くの人が集まる場所では、インフルエンザや新型コロナウイルスなど、さまざまなウイルス感染リスクが高まるため、乾燥する冬場は特に、湿度管理を行ううえで欠かせないアイテムです。

厚生労働省のホームページでも、ウイルス感染防止ポイントとして、「加湿器などを使い、適切な湿度(40%以上を目安)を保つことも有効」と提言されています。

なぜ業務用加湿器が必要?

加湿器と言えば家庭用が一般的ですが、家庭用加湿器は適用床面積が狭く、タンク容量も小さくコンパクトでデザイン性の高いものが主流です。

家庭向けの加湿器をオフィスや病院などの広い空間で利用すると、設置台数が増えることで給水やお手入れが負担となったり、管理が行き届かず運用が上手く行えないことがあります。

そのため、加湿能力が高く、広い空間での利用に適した業務用加湿器が、企業内の湿度を適切に保つために使用されています。また、事務所衛生基準規則では「相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない」とも定められています。

業務用加湿器の利用場所

業務用加湿器は、「人のための加湿」や「産業のための加湿」として多くの施設で使われています。

- オフィスやコールセンター ・・・ 執務室、研修室、お客様相談室など

- 医療・福祉施設 ・・・ 病院やクリニックの受付や待合室、透析室、福祉施設の共用部や食堂など

- 教育施設 ・・・ 保育室、教室、職員室、図書室、音楽室、ホールなど

- 工場 ・・・ 印刷、精密機器の製造、クリーンルーム、検査室、組立作業場など

- 店舗・商業施設 ・・・ 携帯ショップ、楽器店、音楽スタジオなど

- 美術館・博物館 ・・・ 館内、展示室、保管庫など

加湿方式の違い

加湿器には大きく分けて4種類の加湿方式があります。

加湿方式によって水を蒸気に変える方法や特徴が異なりますので、違いを簡単に説明します。

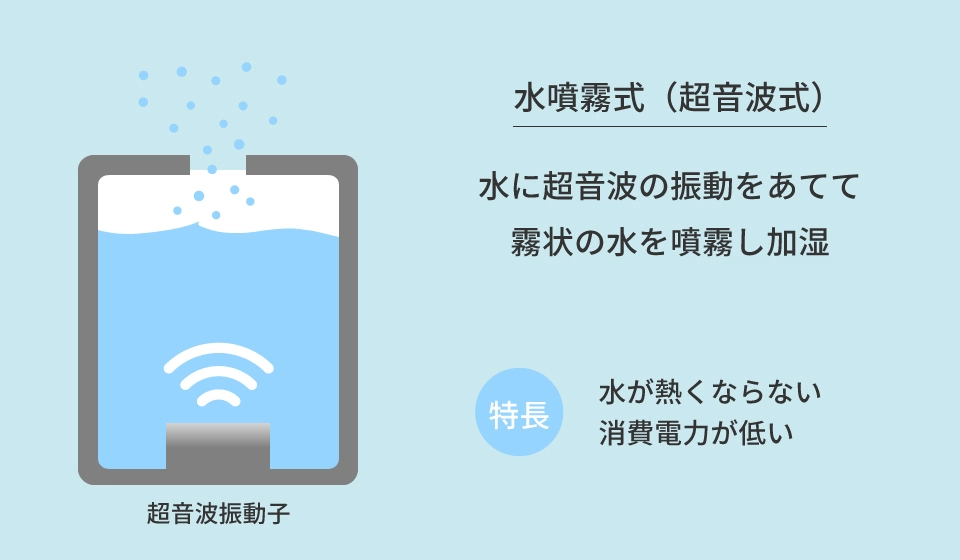

水噴霧式(超音波式)

水噴霧式(超音波式)は、超音波の振動を水にあてて、霧状の水を噴霧して加湿します。

簡単にいうと、霧吹きでミストを拡散させるイメージです。

ヒーターは搭載しないシンプルな構造で、水が熱くなることはなく、消費電力も低く、デザイン性の高いものが多いです。

一方で、タンク内の水をそのまま外に噴霧するため、設置場所の周辺が濡れたり結露したり、細菌をばら撒いたり白い粉(カルキやミネラル)を付着させる可能性があります。

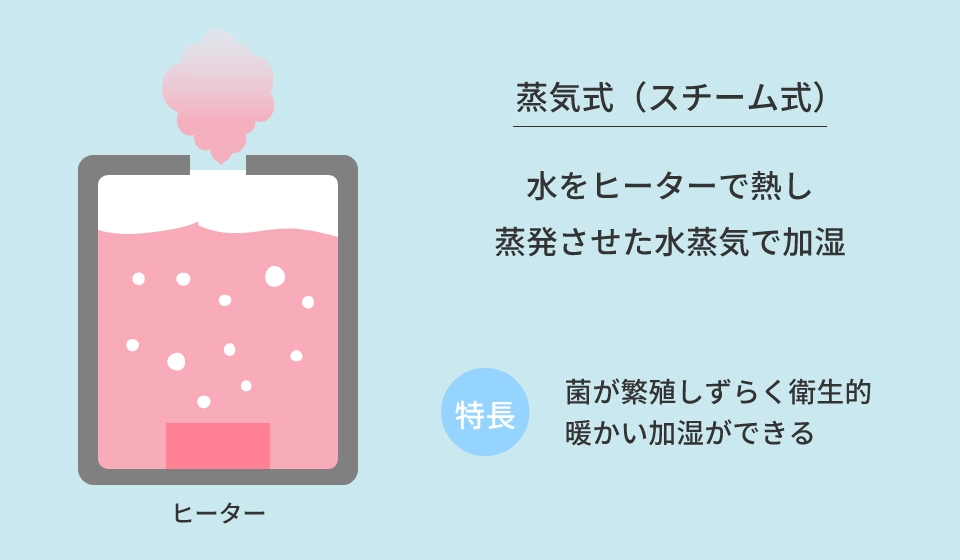

蒸気式(スチーム式)

蒸気式(スチーム式)は、水をヒーターで熱し、蒸発させた水蒸気で加湿します。

簡単にいうと、ヤカンでお湯を湧かして湯気を出すイメージです。

水を沸騰させるため、細菌が繁殖しづらく室内に菌をばら撒くリスクも低いです。加湿能力が高いので、すばやく湿度をあげることができます。

一方で、ヒーターで加熱するため、消費電力は高く、吹出口が熱くなるため火傷のリスクに注意が必要です。タンク内にカルキが付着しやすく、放置すると取れにくくなってしまいます。

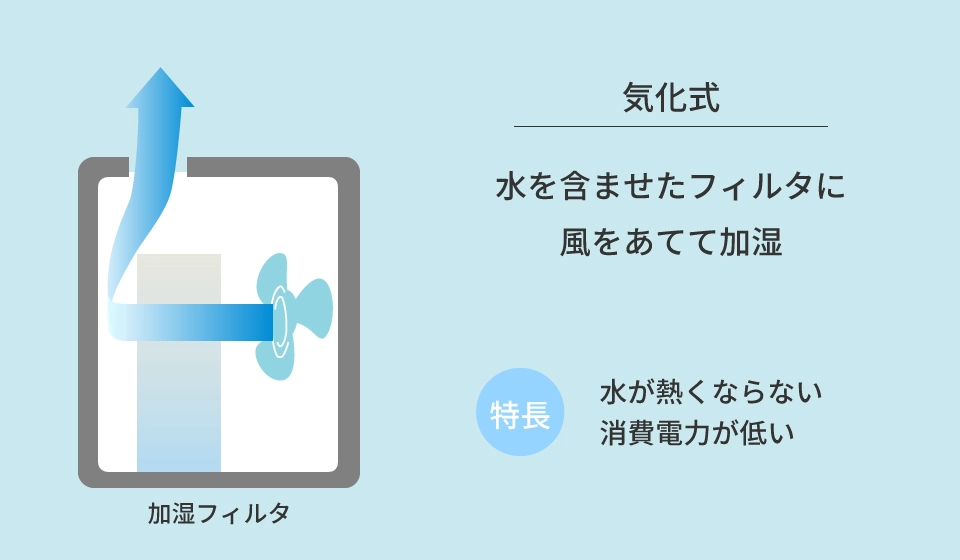

気化式

気化式は、水を含ませたフィルタにファンで風をあてて、気化させた水蒸気で加湿します。

簡単にいうと、濡れたタオルを扇風機で乾かすイメージです。

ヒーターは搭載しないので、消費電力は低く、吹出口が熱くなることはないので安全です。過剰に加湿がされることもないため、結露ができにくい点も特長です。

一方で、ファンで風を送り加湿する方式のため、加湿量に比例し送風音が大きくなります。フィルタを使用するため、定期的なお手入れや交換が必要です。

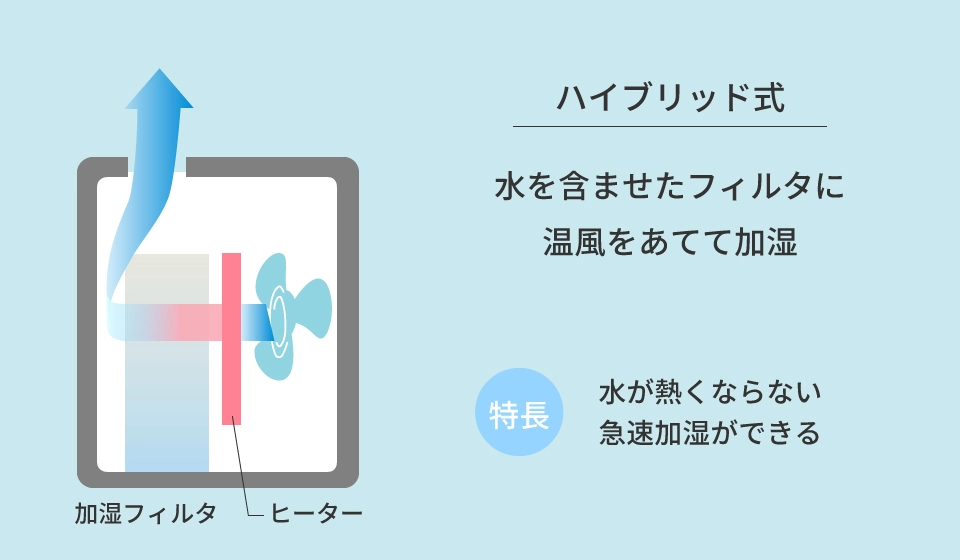

ハイブリッド式

ハイブリッド式(加熱気化式)は、水を含ませたフィルタに温風をあてて、気化させた水蒸気で加湿します。

簡単にいうと、濡れたタオルをドライヤーで乾かすイメージです。

気化式にヒーターを搭載して加湿能力を高めたタイプのため、すばやく広範囲の加湿ができます。

一方で、ヒーターを搭載する分、やや消費電力が高く、本体価格も高くなりがちです。

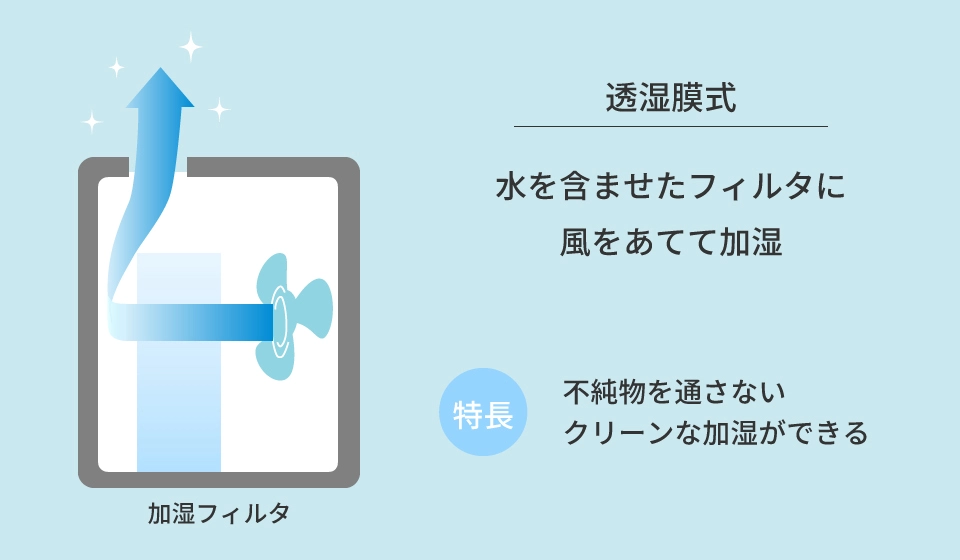

上記で説明した加湿方式の他に、業務用加湿器で用いられている加湿方式に「透湿膜式」があります。

透湿膜式

透湿膜式は、水を含ませたフィルタにファンで風をあてて、気化させた水蒸気で加湿する気化式の一種です。

水蒸気のみを膜から通し、水中の不純物(カルキ成分やカビなど)は通さないため、衛生的な加湿ができます。過剰に加湿することもないため、結露ができにくい点も特長です。

気化式と同様にフィルタを使用するため、定期的なお手入れや交換は必要ですが、業務用加湿器には自動清掃機能が付いているタイプもあるため、それによりメンテナンスやお手入れの負担も軽減できます。

加湿器選びの注意点

オフィスや施設内の広いスペースで加湿器を利用する際に、家庭用と同じ感覚で選定をしていませんか?

家庭用と同じ基準で選んでしまうと、十分な効果が得られなかったり、運用面の負担を感じたり、加湿器選びを失敗することもあります。次の3点をおさえて加湿器の選定をすることをおすすめします。

【point1】目標湿度を明確にする

加湿器を選ぶ際、適用床面積を目安にして選ぶ方がほとんどかと思いますが、「天井の高さ」「換気量」「温度」も湿度に影響するため、単純に部屋の広さだけで選んでしまうと「加湿器を使っているのに湿度が上がらない…」ということにもなりかねません。

目標とする湿度によって必要な加湿能力が変わります。加湿後の湿度を何%にしたいか目標とする数値を決めることで、必要加湿量の把握ができますので、まずは目標湿度を明確にしましょう。

【point2】必要加湿量を把握する

湿度はさまざまな点から影響を受けることから、環境に適した加湿器を選ぶには「必要加湿量」を知ることが大切です。必要加湿量を知ることで、設置環境に見合った加湿能力をもつ機種や台数の選定がスムーズにできます。

【point3】給水やお手入れなどの想定

家庭での利用と異なり、オフィスや施設内などで利用する場合は、複数台数の設置が必要となったり、運用者が不明確なケースが多く、加湿器を導入したものの、「誰も給水をしてくれず、水切れを起こしていた」「清掃ができていなくて、カビだらけだった…」ということにもなりかねません。給水やお手入れの頻度はどの程度か、誰が担当するのか事前に把握し、人員をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

業種別にみる、加湿器選びのポイント

▼病院・高齢者施設・福祉施設

抵抗力の弱いお年寄りや子供が多い施設なので、雑菌の飛散などを防ぐためにも衛生的な加湿器がおすすめです。

人の出入りが多く、待合室や共用部とオープンな空間が多いので、大型の加湿器が適しています。

使用台数が多くなってしまうと、運用するスタッフに設置状況を周知することが大変で、場合によっては給水がされていない加湿器も出てくるため、能力の高い大型加湿器を少ない台数で運用すると効率的です。

断続的に臭いが発生する環境では、換気量が多くとられていて湿度があがりにくいため、換気が何回転とられているかしっかり確認しましょう。

▼オフィス・コールセンター

設置台数が多いと給水やメンテナンスが従業員の負担になるため、お手入れの負担が少ない加湿器を選びましょう。

広いオフィスでは大型の加湿器を選びましょう。美観が気になる場合は天井埋込タイプもおすすめです。

換気が多くとられているオフィスは湿度が上がりにくいため、換気量の調整をしましょう。

オフィス内の温度が高いと湿度は低く乾燥してしまいますので、エアコンの設定温度をなるべく低めに調整しましょう。

▼学校・教育施設

小さな子供が触ってしまうと火傷などの危険性があるので、熱くならない加湿器を選びましょう。

休み時間ごとにドアや窓が開放されたりするので、短時間で加湿できるものがおすすめです。

抵抗力の弱い子供の多い施設なので、衛生面も考慮しましょう。

▼工場

機械の熱を排出するために換気量をたくさん取っているところも多く、広いスペースの加湿が必要なため、大型の強力な加湿器や必要加湿量に見合うものを選びましょう。

チリやホコリが多い環境ではフィルタの目詰まりも起こしやすく頻繁な清掃や交換が必要なため、お手入れのし易いタイプがおすすめです。

水道水を使用しての加湿は白粉(ミネラル成分など)の付着の原因にもなるので、水の前処理は行いましょう。それが困難な場合は、水の前処理が不要なタイプの加湿器を選びましょう。

▼美術館・博物館

広い館内と天井の高いスペースのところが多いので、大型で強力な加湿器を選びましょう。

乾燥によって収蔵品が変質・変形しないよう、温度や湿度を調節し、保存環境を整えましょう。

収蔵品によって適した温湿度環境は異なりますので、最適な温度や湿度の条件を確認しておきましょう。

貴重な文化財などの展示物に、加湿器から噴霧された水が直接かかってしまったり、白粉が付着したりしないよう、適した加湿方式を選びましょう。

▼店舗・その他

広い館内と天井の高いスペースのところが多いので、大型で強力な加湿器を選びましょう。

不特定多数の人が出入りするところで、小さな子供が触ってしまうと火傷などの危険性があるので、熱くならない加湿器がおすすめです。

取り扱っている商品や展示物に、加湿器から噴霧された水が直接かかってしまったり、白粉が付着したりしないよう、適した加湿方式を選びましょう。

6500社を超える企業様に選ばれる、業務用加湿器「うるおリッチ」

うるおリッチは、給排水工事を行うことなく、加湿・空気清浄・殺菌・脱臭を行うことができる業務用加湿器です。医療施設や福祉施設の共用スペース、オフィス、工場内など、さまざまな環境でご利用いただいております。

加湿能力

1台で150平米(90畳)の広範囲をカバーする加湿能力を搭載しています。広範囲を1台でしっかりカバーできるので、設置台数を減らすことができます。

日々の給水やお手入れ

うるおリッチは、「手動給水」「ワンタッチ給水」「給水車」「自動給水」の4タイプから給水方法をお選びいただけます。自動クリーニング機能を搭載しているので、加湿エレメントの定期的な清掃や浸け置き洗いなど、面倒なお手入れは必要ありません。

大容量タンク

タンクの容量は20Lの大容量なので、1回給水で10時間以上の連続加湿運転が可能です。頻繁に水切れを起こしたり、給水を行う必要はありません。